| ������ | Ѧ���� |

|---|---|

| ���� | �й� |

| ���� | �� |

| ������ | ������������ |

| �������� | 1978��8��13�� |

| ְҵ | Ӱ����Ա |

| ��ҵԺУ | �Ϻ�Ϸ��ѧԺ |

| ������Ʒ | ����һ�ε����ܽӴ��������ۺ�Ů�ɡ��������Ů�ѻؼҹ��꡷ |

| �ź� | ������ |

| ������ | ������ʡ�������е����� |

| ���� | 165cm |

| ���� | 45kg |

| Ѫ�� | B�� |

| ���� | ʨ���� |

| ���� | �� |

| �س� | ���ݡ����֡����衢����ʫ�� |

| ��ϲ������ɫ | ��ɫ |

| ϲ���ķ�װ��ɫ | �ڣ��ף��������� |

| ��ϲ���ķ�װ��ɫ | ���� |

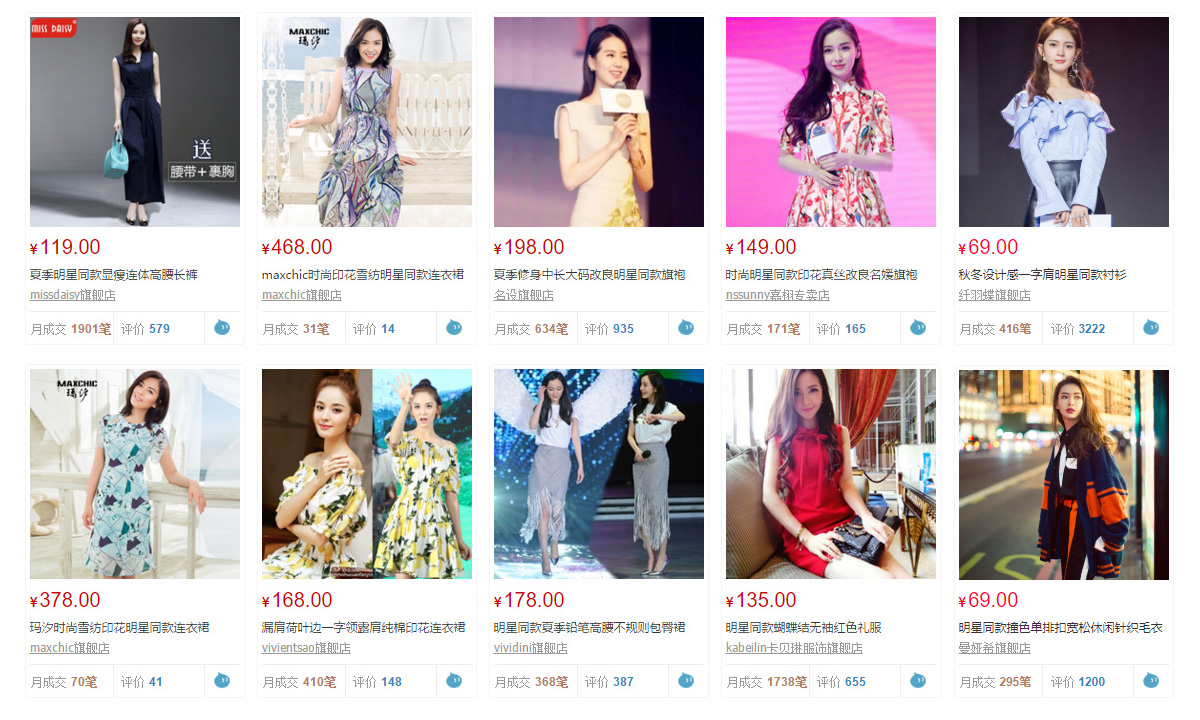

| ƫ���ķ�װ��ʽ | ���� |

| ϲ���ķ�װƷ�� | MISS SIXTY ����ϲ���ռ���Щ��Ʒ |

| ϲ���Լ������ַ��� | ֱ�� |

| ϲ�����˶���Ŀ | ��Ӿ |

| ϲ�������з��ɷ�ʽ | �����֣�������д���� |

| ����С�ؾ� | �ٳ� |

| ����С�ؾ� | ÿ�����ϺȺܶ�����ʺͷ��۵��¿�ˮ |

| ����С�ؾ� | �����ʱ��Ϳ�ܶ���� |

| �����������ĸ���λ | �� |

| ����������屣����λ | Ƥ�� |

| ��ע�ر����е��ĸ���λ | жװ |

| ���űر��Ļ�ױƷ | ������ |

Ѧ��������http://blog.sina.com.cn/xuejianingѦ������http://weibo.com/xuejianing

��8����Ѧ�������ں����������ӽ�Ŀ�����ˣ������ι�������ͯ��Ŀ����վ��վ��������Ϊһ�����ñ�ȫ���ݽ������ġ���ӽ�������Ƚ�������Ϊȫʡ��ʮ��У���ǡ�֮һ���߶����꣬��Ϸ����������������ϡ���Ϳ������Ϸ����½�㡢���٣�����ͬ�࣬��Ѧ�����ܾ����Լ���ϲ���ݻ��磬��һ��ı��ݷ����ر�͡�ֱ����ѧ���꼶���ſ�ʼ����ϲ���ϱ��ݣ�����������Ϊ��ҵ����ĥ����Ƭ�ε��賿��һ���Ժ�Ѧ������ȫ����߷�95�ֵijɼ�����Ϸ��ҵ��

�����������ͨ�����ۺ�Ů�ɡ��еġ����á���ʶѦ�����ģ������á����桢�Ʊ䣬������������������������һ���������ļ�ǿ�����ǧ�����Ϊ�����á�����Ѧ��������ʵ̨�µ����ɲ�������ô���¶����ģ�Ҳ��������û���ɵع���������Ǹ��� ��Ϊ������������ŵĽ�ɫ��Ѧ���������Լ���ϲ��ϸ��һ�������������࣬�ڵ��Ӿ硶������˫�������۱��衷��Ƭ�У���Ҷ����Կ�������ϲ���ݳ�����Ȼ���ͽ����硶�ҡ�����Ҳ������������һ����Ů���������ڣ��������Լ���ȫ�������ɹ���Ԧ���־�����ս�ԵĽ�ɫ�ˡ�

�ԡ��ۺ�Ů�ɡ�һ�ڶ����Ѧ���������˶��ֲ�ͬ���͵Ľ�ɫ���ӡ����Ů�ѻؼҹ��꡷�й��龫�ֵij�ЦЦ��������ʱ������������Լ������Խ���ٵ���������ѫ�¡����¸Ҽ�ǿ�Ĵ��磬Ѧ����ÿ�γ��Զ�������ڴ�����ͬ�ľ�ϲ��������Ѧ�����ڱ����Ͻ���Ѿ������ڽ�ɫ����������λ��֪�Գ����������Ȼ��¶����Ҳ�ڳ����Ÿ������Ϸ·�������ս�� ����

�����Լ��Ķλ���ԣ�Ѧ����̹�Բ�û�и��Լ��ƶ�����ı��������ۺ�Ů�ɡ��Ǻܶ���ǰ��Ϸ�ˣ��������Ǹ�ʱ����ر��ʺ��ݵĽ�ɫ�����������ڵ�ʱ��Σ��һ�ȥ�ݸ��ʺ��Լ���Ϸ����ͬ��ʱ��Ҫ�ݲ�ͬ��Ϸ������

Ѧ������8���ʱ���ڹ������ĵ���̨�����֡�С��족����Сѩ�����Ƚ�Ŀ��ÿ��ѧУ�ٰ�����Ӫ��Ѧ�������ǵ�������Ӫ��Ӫ����ǰ�ݿ�˹�工�ˡ����ʵȹ����쵼�˷û����������������������������Ļ�������һ�꣬���ñ�ȫ���ݽ������ġ���ӽ�������Ƚ�������Ϊ������ȫʡ��ʮ��У���ǡ��������dz�������С��ʹ�� Ѧ����˵��ĸ�����Ϻ�֪�࣬������Ȼ��������������Ϊ�����Զ���Ծ���������������Ľ�Լ�Զ���Ϻ��ı��ܱ��ã���Ϊ���Ǵ�С���Ժ��������һ������õ����˵��۰��� Ѧ�����ĸ����Ǹɲ���������æ��ȴ�ܻ�����������ڼ����������ְֺ����ڼ��Բأ����������˼�����ݶ�ˮ���ԣ�������ˮ���ϣ�ֻ��Ϊ�˲�����һ����ϲ��һƬЦ������ѧ�ؼң�Ѧ����Ҫ���������ϿΣ�ѧ���֡�ѧ���衢ѧ���裬ֱ��ҹ���˾���ĸ��һֱ�ڽ�����֯ë�£������ص������ǵ���һ�Σ�Ѧ�����μ��˺�����ʡ����̨�Ĵ���������һֱ���㵽��ҹ��ĸ��Ҳһֱ�ڴ�������ķ�ѩ�п��ȴ����� ����

��Ը�ĸ���۰���Ѧ����Ҳ�dz����¡���Сѧ���꼶ʱ�����������ͯ����Ӫ���ձ����У����˺�����ʡ�������У���Ƽ���Ѧ���������ǵ�ʱ����ľ�������һ�㣬3000Ԫ�����з��ò���һ��С��Ŀ������ĸ������Ϊ��֮ʱ��С�����߽�У���ң�������ĸ��˵�������裬�Ҳ�ȥ�ˣ��Ժ��л���ġ������죬ĸ���ڻؼ�·��һֱ��Ĭ�����ˮ������Ѧ����˵����ʹ�����ڣ�ĸ��˵��������黹�ǻ�����ᣬ�����е�����Ů���� С���������Ǹ����µĺ��ӣ�Ҳ�Ǹ���ǿ�ĺ��ӡ���һ�Σ����μ�һ̨���ᣬ������Ҫ���С��쳪��Ҫ��Ļ����ƫƫ�ϳ�ǰ�����Ĵ�Ĵָ��С�ı��������ˣ�ָ�����䣬��Ѫ���ܣ��۵���������ֹ�����ݳ�����ü�ޣ���ֻ�ø�ȥҽԺ���˼������������Ű�����Ц��������̨�ϣ�����˭Ҳ��֪�����ո����ˡ� ����

�����Ϻ�Ϸ��ѧԺ��һ�꣬����ÿ���¸�Ѧ����500Ԫ����ѡ������Ŀ����Χ��ͬѧ�У��������ٵ��ˡ�������ˣ���ǰ�ĸ��½�����1200Ԫ��ÿ�»�����200Ԫ���Һͱ��ٶ��Ƕ��������Ժ����䣬�����ʱ����һ�Ŵ���˯�������Ǹ�ȥ��ʱ��ܽ�Լÿ��ֻ��300Ԫ��û��ã����������Ѧ�����Ϳ�ʼ���Ĺ��Ƭ�������Ժ����Լ������Լ�����һ�����ڻؼң�����������������ְ�����һ��3900Ԫ��Ƥ�£����˸������������ݳ�Ʒ�ˡ� ����

���˴�ѧ��Ѧ�����ʰְ֣�������ʲôʱ��ͬ�������������Ǵ��������Ǵ��ģ������ְ�˵�������壡��Ѧ����˵����Ϸʱ�����ֺ�����ҵİ��鶼�����ˣ�����ϣ���Լ���ĸ������ƽƽ��������У��������ݲ�һ������Ũ�����ͺá�������һ���Ҫ����ϣ���Է�Т˳����ϡ�������ִ�žͺá����ڶԷ��Dz���Ҫ��Ǯ��Ѧ����˵����������Щ���DzƸ��ˣ���δ���IJƸ�����

���Ϻ�Ϸ��ѧԺ��Ѧ������˵�����ɺϣ�ԭ�������㿼����ѧԺ��㲥ѧԺ��ѧ���֡�ѧ���֡��������߶����꣬��Ϸ���������п���Ѧ��������ʦ����ȥ��һ�ԡ������⡰��һ�ԡ���Ѧ�����Ϳ����ˣ�Ҳ���˰���������С��ѧ������Ϊ�������Ϻ��ˣ�����֧�������Ϻ����飬��Բ�Լ�����Ҷ�������Ը������ϡ���Ϳ����Ϸ����½�㡢��������ͬ�ࡣѦ����˵����ȥ��Ϸ֮ǰ����������֪��Ϸ�������ʲô������Ϊ��̨���������Ϸ������ͦû��˼�ġ��Ͽ�ʱ����ʦ�������ݻ�ͷ�����ܻ�е��ת��ͷȥ���ر�ı�Ť��Сʱ�����̨�������Լ���õ��Ӻܴ���ʼ�ոIJ���˵������ǻ�õ�������̨ϰ�ߣ���Ϸ�������Ҫ����ʵ��Ȼ���������Ѧ�����ܾ����Լ���ϲ���ݻ��磬��һ��ı��ݷ����ر�͡�ֱ����ѧ���꼶���ſ�ʼ����ϲ���ϱ��ݣ�����������Ϊ��ҵ����ĥ����Ƭ�ε��賿��һ���Ѧ������ȫ����߷�95�ֵijɼ�����Ϸ��ҵ�������γ����������ı仯ʮ�־�ϲ�������������ĵ��Ĵ������Դ��� ����

��ʦҪ��ѧ������ѡƬ�Σ�Ҫ��ЩС˵���ı�籾��Ѧ��������������ѧ�����ķ�ʽ�dz���Ȥ������������ҹս��������ʱ������11ʱ��Ϩ���ˣ��Ҿ��ڴ��ϣ����Ӧ���ƣ��ĵ�һ���㡣��˵��ʱ�ľ籾�����飬Ѧ��������һ�����˷ܡ���ʱ����ѡ��Ĺ���һЩС˵�����һ����á������Ρ��ȣ���������ı����ij��˵�Ӱ���ӣ��ɼ��Լ���Ŀ�ⲻ�ס� Ѧ�����ı�ҵ��Ϸ�ǰͽ�����硶�ҡ�����Ҳ����Ϸ��ʷ�����ײ������ݳ���ѧ����Ϸ���ڡ��ҡ��У������ݵ��������һ��ɫ���������ض�����Ӧ������ȥ���ݡ�Ϊ���������������Ϸ�뵽ʧ�ߡ��������һ����������������Ϸ������Լ������ֳ���Ϸ�ͽ����ˣ�����һֱſ���ֳ���ʹ��ֹ�������ڽ�ɫ�ı���֮�У�Ϊ�����������˶�ʹ��ѣ�������ҵ���������һֱ�������ݳ������þò���ɢȥ����

Ѧ�����ġ����á������Ǵ������Ϥ�ģ����ǣ������е�Ѧ������ʵһ��Ҳ������������˵������ϲ������ɫ���ǰװ����Ұ����ڰ������డʲô�ģ������á����ϳ��ֵ���Щ������ɫƽʱ�Ǿ��Բ�������������ϵġ���ʱ�ݡ����á���������Һ�Ϊ�ѡ����ݾ���������ޡ�����Ѧ�����Ǹ���ѹ���ͻᷢ��DZ�ʵ�Ů��������С������ѧ���ﳵˤ������ӾǺ��������ûѧ�ᡣ�ں�����־�����ġ�ɵ���ʡ�ʱ������Ծ�ͷ�����ڶ̶�2Сʱ�о�ѧ���ﳵ��һ��Ϸ���꣬���������ܴ�������־���������е㶸�µ�����š� ��������Ī�Եġ������֡�ʱ������Ҫ����һ���������Ů����������Ӿ��Ѧ����Ҫ�������й�����Ա200����ĺ�ˮ�϶��Ի�������Ȼ��ʼ�е���ţ������������������������ؼ��۴��ˣ�����ҡ����������һ��Ҳ���¡�����������Ҫ������DZˮ�ľ�ͷʱ����һ��ͻ����DZˮ��ѧ���ˡ� ���������������㡶�ۺ�Ů�ɡ�ʱ���龰������������¡������ݰ���������ỹδ���ɣ����ݾͿ�ʼ����5��4��3��2��1������Ҫ�����ˣ��Ƶ�������Ҫ��������ȥ�����������һ������Ц���ڵ��ݵı����£�����Ȼ���������Ϊһ�塣����ѹ������˶����� ����

�º�������Ѧ������Ϸ·�ǡ���Ѽ���ϼ��͡���Խ�DZ�����Ϸ��Խ�á����������е�Ѧ����������Ů�͵ĹԹ�Ů��������õ��Ը����Լ������Զ��Ϊ�˽ӽ���ɫ��Ѧ��������Ϸ�г���æ��͵�У�����ȥ����·������վ�ȹ��������۲������еĸ��֡����á�����������������硢���������Լ����ǵ����о�ֹ��һ�һЦ�������������У��Լ�����ϲ�����ù���������װ�磬�������Ǵ�����·����������ͷ�����ٷ���ͷ�Ρ���װ��������װ���Լ��İ��Ľ�ɫ��װ������һ���䡣

ƬԼһ����һ����Ѧ�����ִ˲�ƣ���ڸ���Ƭ�������ţ���û�к����ۣ�����ʵ����ƬԼ�࣬�������Ͷ࣬�Ҳ������ۣ���ϲ���ݲ�һ���Ľ�ɫ���о����˷ܡ�������Ϸ��ʱ����ϲ�������˶��ķ�ʽ���Լ���ѹ���ⷦ������ϲ���٤��������ûʲô�ر���ˣ������Ǹ�ͦ������ˣ��Ƚ����ģ�����һ����ǿ��顢��������֣��Ǹ�ƽ���ˡ��� ����

̸����������Ȧʮ�����е�����Ѧ����Ҳ�����档��ʵ����Ϥ�����˶�֪����Ѧ��������ѧ�����൱��ŵ�ʫ�ʸ�����������Դˣ�������˵����ֻ�Dz��������ijһ����ʽ�ϣ�ͨ��һ������һ��Ҫ�����˵��ʲô������ʲô�����Ǹ����Ե��ˣ���ȻҲ�кܶ��ʹ��˵�������ò���������˵�������� ����

̸����ҵ�ϵ�Ŀ�꣬Ѧ����ͣ��Ƭ�̺�����������ҵ��û��Ŀ�꣬Сʱ��Ը����Լ����¸��ƻ�Ŀ�꣬���Ǻ���Ҳûʲô���ã����ڳ����˷����Ͳ����ˡ������Ҫ˵һ��������ν��Ŀ�겻��һ��������һ���죬һ����ô��������ϣ��һ����ʵ���ҵ����롣��һ����Ա����һ���õ�Ϸ��һֱ���������ҵ����롣��

�����������ͨ�����ۺ�Ů�ɡ��еġ����á���ʶѦ�����ģ������á����桢�Ʊ䣬������������������������һ���������ļ�ǿ�����ǧ�����Ϊ�����á�����Ѧ��������ʵ̨�µ����ɲ�������ô���¶����ģ�Ҳ��������û���ɵع���������Ǹ��� ��Ϊ������������ŵĽ�ɫ��Ѧ���������Լ���ϲ��ϸ��һ�������������࣬�ڵ��Ӿ硶������˫�������۱��衷��Ƭ�У���Ҷ����Կ�������ϲ���ݳ�����Ȼ���ͽ����硶�ҡ�����Ҳ������������һ����Ů���������ڣ��������Լ���ȫ�������ɹ���Ԧ���־�����ս�ԵĽ�ɫ�ˡ�

�ԡ��ۺ�Ů�ɡ�һ�ڶ����Ѧ���������˶��ֲ�ͬ���͵Ľ�ɫ���ӡ����Ů�ѻؼҹ��꡷�й��龫�ֵij�ЦЦ��������ʱ������������Լ������Խ���ٵ���������ѫ�¡����¸Ҽ�ǿ�Ĵ��磬Ѧ����ÿ�γ��Զ�������ڴ�����ͬ�ľ�ϲ��������Ѧ�����ڱ����Ͻ���Ѿ������ڽ�ɫ����������λ��֪�Գ����������Ȼ��¶����Ҳ�ڳ����Ÿ������Ϸ·�������ս�� ����

�����Լ��Ķλ���ԣ�Ѧ����̹�Բ�û�и��Լ��ƶ�����ı��������ۺ�Ů�ɡ��Ǻܶ���ǰ��Ϸ�ˣ��������Ǹ�ʱ����ر��ʺ��ݵĽ�ɫ�����������ڵ�ʱ��Σ��һ�ȥ�ݸ��ʺ��Լ���Ϸ����ͬ��ʱ��Ҫ�ݲ�ͬ��Ϸ������

Ѧ������8���ʱ���ڹ������ĵ���̨�����֡�С��족����Сѩ�����Ƚ�Ŀ��ÿ��ѧУ�ٰ�����Ӫ��Ѧ�������ǵ�������Ӫ��Ӫ����ǰ�ݿ�˹�工�ˡ����ʵȹ����쵼�˷û����������������������������Ļ�������һ�꣬���ñ�ȫ���ݽ������ġ���ӽ�������Ƚ�������Ϊ������ȫʡ��ʮ��У���ǡ��������dz�������С��ʹ�� Ѧ����˵��ĸ�����Ϻ�֪�࣬������Ȼ��������������Ϊ�����Զ���Ծ���������������Ľ�Լ�Զ���Ϻ��ı��ܱ��ã���Ϊ���Ǵ�С���Ժ��������һ������õ����˵��۰��� Ѧ�����ĸ����Ǹɲ���������æ��ȴ�ܻ�����������ڼ����������ְֺ����ڼ��Բأ����������˼�����ݶ�ˮ���ԣ�������ˮ���ϣ�ֻ��Ϊ�˲�����һ����ϲ��һƬЦ������ѧ�ؼң�Ѧ����Ҫ���������ϿΣ�ѧ���֡�ѧ���衢ѧ���裬ֱ��ҹ���˾���ĸ��һֱ�ڽ�����֯ë�£������ص������ǵ���һ�Σ�Ѧ�����μ��˺�����ʡ����̨�Ĵ���������һֱ���㵽��ҹ��ĸ��Ҳһֱ�ڴ�������ķ�ѩ�п��ȴ����� ����

��Ը�ĸ���۰���Ѧ����Ҳ�dz����¡���Сѧ���꼶ʱ�����������ͯ����Ӫ���ձ����У����˺�����ʡ�������У���Ƽ���Ѧ���������ǵ�ʱ����ľ�������һ�㣬3000Ԫ�����з��ò���һ��С��Ŀ������ĸ������Ϊ��֮ʱ��С�����߽�У���ң�������ĸ��˵�������裬�Ҳ�ȥ�ˣ��Ժ��л���ġ������죬ĸ���ڻؼ�·��һֱ��Ĭ�����ˮ������Ѧ����˵����ʹ�����ڣ�ĸ��˵��������黹�ǻ�����ᣬ�����е�����Ů���� С���������Ǹ����µĺ��ӣ�Ҳ�Ǹ���ǿ�ĺ��ӡ���һ�Σ����μ�һ̨���ᣬ������Ҫ���С��쳪��Ҫ��Ļ����ƫƫ�ϳ�ǰ�����Ĵ�Ĵָ��С�ı��������ˣ�ָ�����䣬��Ѫ���ܣ��۵���������ֹ�����ݳ�����ü�ޣ���ֻ�ø�ȥҽԺ���˼������������Ű�����Ц��������̨�ϣ�����˭Ҳ��֪�����ո����ˡ� ����

�����Ϻ�Ϸ��ѧԺ��һ�꣬����ÿ���¸�Ѧ����500Ԫ����ѡ������Ŀ����Χ��ͬѧ�У��������ٵ��ˡ�������ˣ���ǰ�ĸ��½�����1200Ԫ��ÿ�»�����200Ԫ���Һͱ��ٶ��Ƕ��������Ժ����䣬�����ʱ����һ�Ŵ���˯�������Ǹ�ȥ��ʱ��ܽ�Լÿ��ֻ��300Ԫ��û��ã����������Ѧ�����Ϳ�ʼ���Ĺ��Ƭ�������Ժ����Լ������Լ�����һ�����ڻؼң�����������������ְ�����һ��3900Ԫ��Ƥ�£����˸������������ݳ�Ʒ�ˡ� ����

���˴�ѧ��Ѧ�����ʰְ֣�������ʲôʱ��ͬ�������������Ǵ��������Ǵ��ģ������ְ�˵�������壡��Ѧ����˵����Ϸʱ�����ֺ�����ҵİ��鶼�����ˣ�����ϣ���Լ���ĸ������ƽƽ��������У��������ݲ�һ������Ũ�����ͺá�������һ���Ҫ����ϣ���Է�Т˳����ϡ�������ִ�žͺá����ڶԷ��Dz���Ҫ��Ǯ��Ѧ����˵����������Щ���DzƸ��ˣ���δ���IJƸ�����

���Ϻ�Ϸ��ѧԺ��Ѧ������˵�����ɺϣ�ԭ�������㿼����ѧԺ��㲥ѧԺ��ѧ���֡�ѧ���֡��������߶����꣬��Ϸ���������п���Ѧ��������ʦ����ȥ��һ�ԡ������⡰��һ�ԡ���Ѧ�����Ϳ����ˣ�Ҳ���˰���������С��ѧ������Ϊ�������Ϻ��ˣ�����֧�������Ϻ����飬��Բ�Լ�����Ҷ�������Ը������ϡ���Ϳ����Ϸ����½�㡢��������ͬ�ࡣѦ����˵����ȥ��Ϸ֮ǰ����������֪��Ϸ�������ʲô������Ϊ��̨���������Ϸ������ͦû��˼�ġ��Ͽ�ʱ����ʦ�������ݻ�ͷ�����ܻ�е��ת��ͷȥ���ر�ı�Ť��Сʱ�����̨�������Լ���õ��Ӻܴ���ʼ�ոIJ���˵������ǻ�õ�������̨ϰ�ߣ���Ϸ�������Ҫ����ʵ��Ȼ���������Ѧ�����ܾ����Լ���ϲ���ݻ��磬��һ��ı��ݷ����ر�͡�ֱ����ѧ���꼶���ſ�ʼ����ϲ���ϱ��ݣ�����������Ϊ��ҵ����ĥ����Ƭ�ε��賿��һ���Ѧ������ȫ����߷�95�ֵijɼ�����Ϸ��ҵ�������γ����������ı仯ʮ�־�ϲ�������������ĵ��Ĵ������Դ��� ����

��ʦҪ��ѧ������ѡƬ�Σ�Ҫ��ЩС˵���ı�籾��Ѧ��������������ѧ�����ķ�ʽ�dz���Ȥ������������ҹս��������ʱ������11ʱ��Ϩ���ˣ��Ҿ��ڴ��ϣ����Ӧ���ƣ��ĵ�һ���㡣��˵��ʱ�ľ籾�����飬Ѧ��������һ�����˷ܡ���ʱ����ѡ��Ĺ���һЩС˵�����һ����á������Ρ��ȣ���������ı����ij��˵�Ӱ���ӣ��ɼ��Լ���Ŀ�ⲻ�ס� Ѧ�����ı�ҵ��Ϸ�ǰͽ�����硶�ҡ�����Ҳ����Ϸ��ʷ�����ײ������ݳ���ѧ����Ϸ���ڡ��ҡ��У������ݵ��������һ��ɫ���������ض�����Ӧ������ȥ���ݡ�Ϊ���������������Ϸ�뵽ʧ�ߡ��������һ����������������Ϸ������Լ������ֳ���Ϸ�ͽ����ˣ�����һֱſ���ֳ���ʹ��ֹ�������ڽ�ɫ�ı���֮�У�Ϊ�����������˶�ʹ��ѣ�������ҵ���������һֱ�������ݳ������þò���ɢȥ����

Ѧ�����ġ����á������Ǵ������Ϥ�ģ����ǣ������е�Ѧ������ʵһ��Ҳ������������˵������ϲ������ɫ���ǰװ����Ұ����ڰ������డʲô�ģ������á����ϳ��ֵ���Щ������ɫƽʱ�Ǿ��Բ�������������ϵġ���ʱ�ݡ����á���������Һ�Ϊ�ѡ����ݾ���������ޡ�����Ѧ�����Ǹ���ѹ���ͻᷢ��DZ�ʵ�Ů��������С������ѧ���ﳵˤ������ӾǺ��������ûѧ�ᡣ�ں�����־�����ġ�ɵ���ʡ�ʱ������Ծ�ͷ�����ڶ̶�2Сʱ�о�ѧ���ﳵ��һ��Ϸ���꣬���������ܴ�������־���������е㶸�µ�����š� ��������Ī�Եġ������֡�ʱ������Ҫ����һ���������Ů����������Ӿ��Ѧ����Ҫ�������й�����Ա200����ĺ�ˮ�϶��Ի�������Ȼ��ʼ�е���ţ������������������������ؼ��۴��ˣ�����ҡ����������һ��Ҳ���¡�����������Ҫ������DZˮ�ľ�ͷʱ����һ��ͻ����DZˮ��ѧ���ˡ� ���������������㡶�ۺ�Ů�ɡ�ʱ���龰������������¡������ݰ���������ỹδ���ɣ����ݾͿ�ʼ����5��4��3��2��1������Ҫ�����ˣ��Ƶ�������Ҫ��������ȥ�����������һ������Ц���ڵ��ݵı����£�����Ȼ���������Ϊһ�塣����ѹ������˶����� ����

�º�������Ѧ������Ϸ·�ǡ���Ѽ���ϼ��͡���Խ�DZ�����Ϸ��Խ�á����������е�Ѧ����������Ů�͵ĹԹ�Ů��������õ��Ը����Լ������Զ��Ϊ�˽ӽ���ɫ��Ѧ��������Ϸ�г���æ��͵�У�����ȥ����·������վ�ȹ��������۲������еĸ��֡����á�����������������硢���������Լ����ǵ����о�ֹ��һ�һЦ�������������У��Լ�����ϲ�����ù���������װ�磬�������Ǵ�����·����������ͷ�����ٷ���ͷ�Ρ���װ��������װ���Լ��İ��Ľ�ɫ��װ������һ���䡣

ƬԼһ����һ����Ѧ�����ִ˲�ƣ���ڸ���Ƭ�������ţ���û�к����ۣ�����ʵ����ƬԼ�࣬�������Ͷ࣬�Ҳ������ۣ���ϲ���ݲ�һ���Ľ�ɫ���о����˷ܡ�������Ϸ��ʱ����ϲ�������˶��ķ�ʽ���Լ���ѹ���ⷦ������ϲ���٤��������ûʲô�ر���ˣ������Ǹ�ͦ������ˣ��Ƚ����ģ�����һ����ǿ��顢��������֣��Ǹ�ƽ���ˡ��� ����

̸����������Ȧʮ�����е�����Ѧ����Ҳ�����档��ʵ����Ϥ�����˶�֪����Ѧ��������ѧ�����൱��ŵ�ʫ�ʸ�����������Դˣ�������˵����ֻ�Dz��������ijһ����ʽ�ϣ�ͨ��һ������һ��Ҫ�����˵��ʲô������ʲô�����Ǹ����Ե��ˣ���ȻҲ�кܶ��ʹ��˵�������ò���������˵�������� ����

̸����ҵ�ϵ�Ŀ�꣬Ѧ����ͣ��Ƭ�̺�����������ҵ��û��Ŀ�꣬Сʱ��Ը����Լ����¸��ƻ�Ŀ�꣬���Ǻ���Ҳûʲô���ã����ڳ����˷����Ͳ����ˡ������Ҫ˵һ��������ν��Ŀ�겻��һ��������һ���죬һ����ô��������ϣ��һ����ʵ���ҵ����롣��һ����Ա����һ���õ�Ϸ��һֱ���������ҵ����롣��

Ѧ���������Ѷ

-

Ѧ������ڽ��ڹ���й��� ��������

2013-11-06 / 2989 Views / 0 Comments���գ�������ԱѦ�������������й�����ʱװ��ijʱ���ɶԲ����ΰ佱�α�������죬Ѧ����һ����ɫȹװ�����ɫ�г�ѥ���࣬�����ײʱ�������ֲ�ʧ�Ը����ˣ�������չ�����й�����ʱ�����ںϵĶ���������

-

Ѧ������һ���˵��Ҹ�

2011-07-31 / 1563 Views / 0 Comments